働き者の皆様、お疲れ様です。

米リーマンでございます。

ワカサギ釣りの餌箱って、作れそうですよね。

不器用が何を言っているのかと思われたかもしれませんが、それはすみません。

先日DAISOを徘徊していると、明らかに餌箱が売っていたので、思わず購入。

おそらく1軍アイテムになるであろう餌箱を製作しましたのでご紹介いたします。

材料

<必須>

・角棒(sー7) …2本(200円)

・木箱 …1個(100円)

・網戸補修シール …1個(100円)

<任意>

・紙やすり …DAISOで100円

・色付きニス …DAISOで100円

手順

まずは餌箱の本体をやすり掛けしていきます。

これは別にやらなくてもいいと思いますが、何となく、こだわりたい。それだけ。

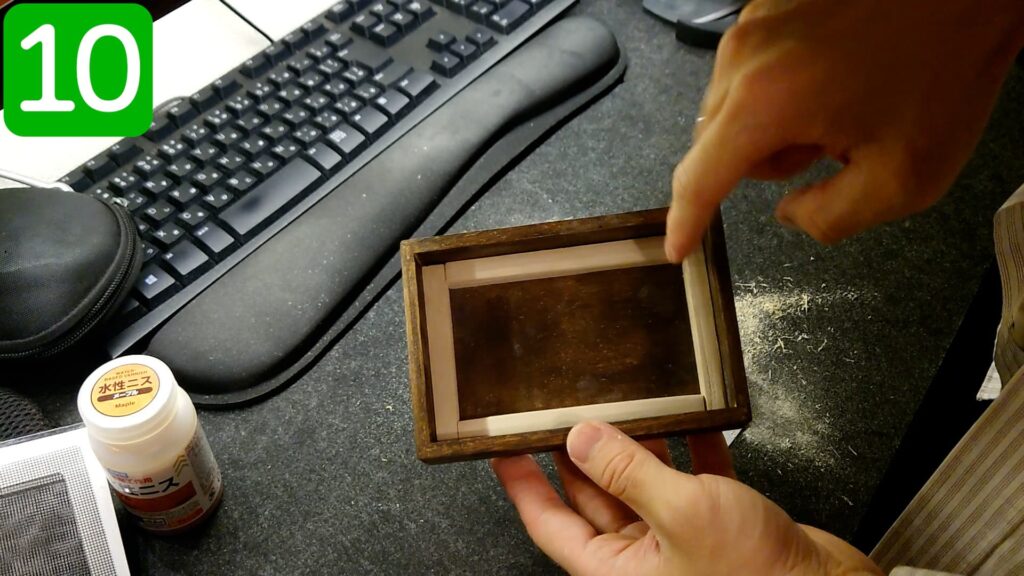

天面がアクリルになっているので、そこを傷つけないように注意します。

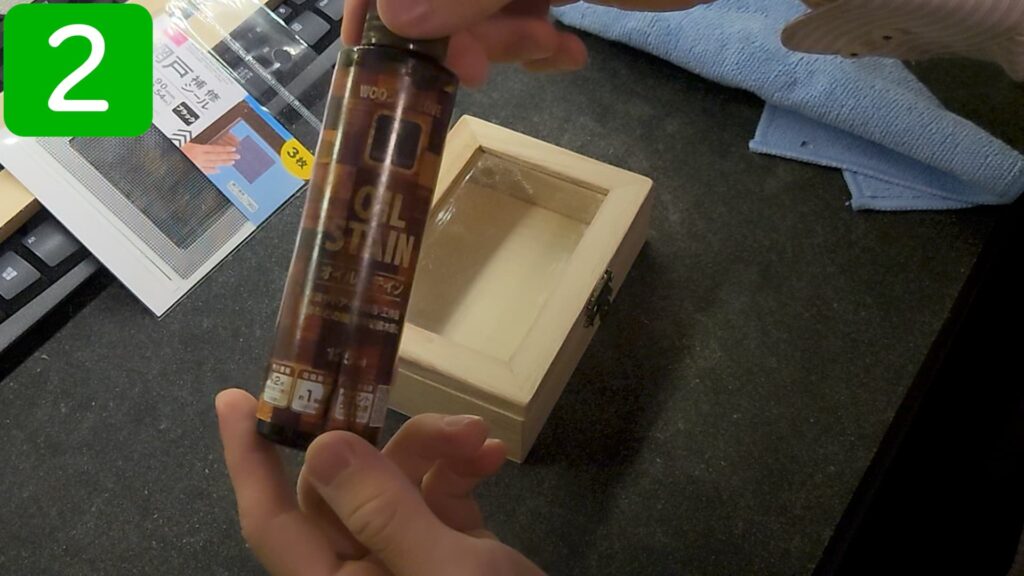

これも特段必要のない作業ですが、オイルステインで色付けします。

この後登場する色付きニスで十分ですが、オイルステインは家にあったのと、木に染みこんで自然な着色になるので愛用。

ステインはいらなくなった布などにとって、木材部分に直接塗りこんでいきます。

手がとっても汚れるので、絶対に素手では作業しないでくださいね。

初めからついている金具部分が綺麗に染色できなかったので、ドライバーで金具を取り外します。

ここまで来たらこだわります。

ちなみに、ステインをお持ちでない方は、DAISOに売っておりますこちらの色付きニスでコーティングすれば、少し大人な色合いになると思われます。

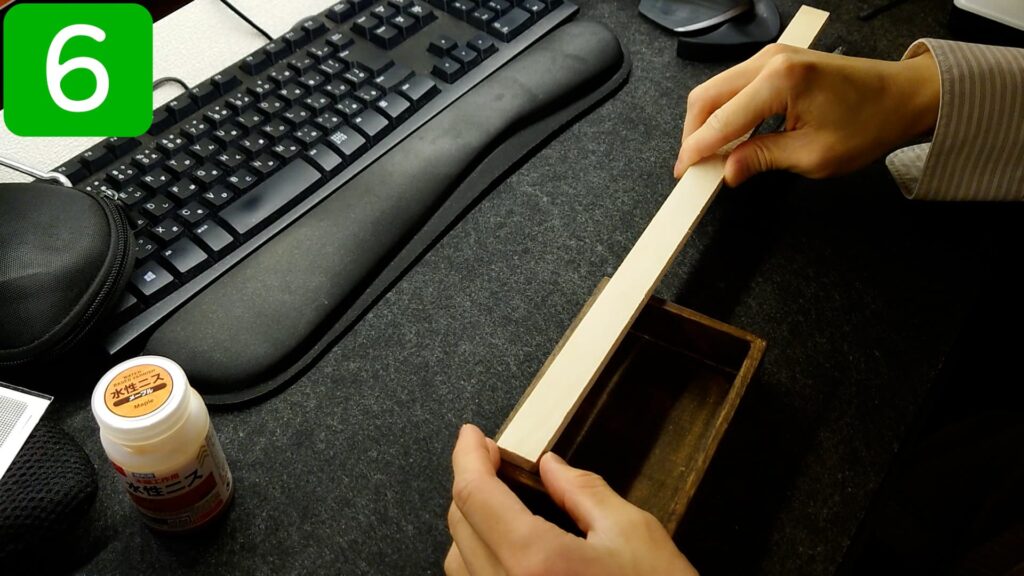

続いて、餌を入れる部分を支える土台を作成します。

これを付けることで、おがくずを下に落とす仕組みを作ります。

角棒を長手方向に1本切り出します。

短手方向にも1本切り出します。

どちらも後で縦半分に切るので、1本ずつで大丈夫。

のこぎりで切り出していきます。

無論、布製のデスクマットの上でやってはいけませんし、電子機器の近くでやってはいけませんし、素人が素手はよくないです。

良い子は真似しないでくださいね。

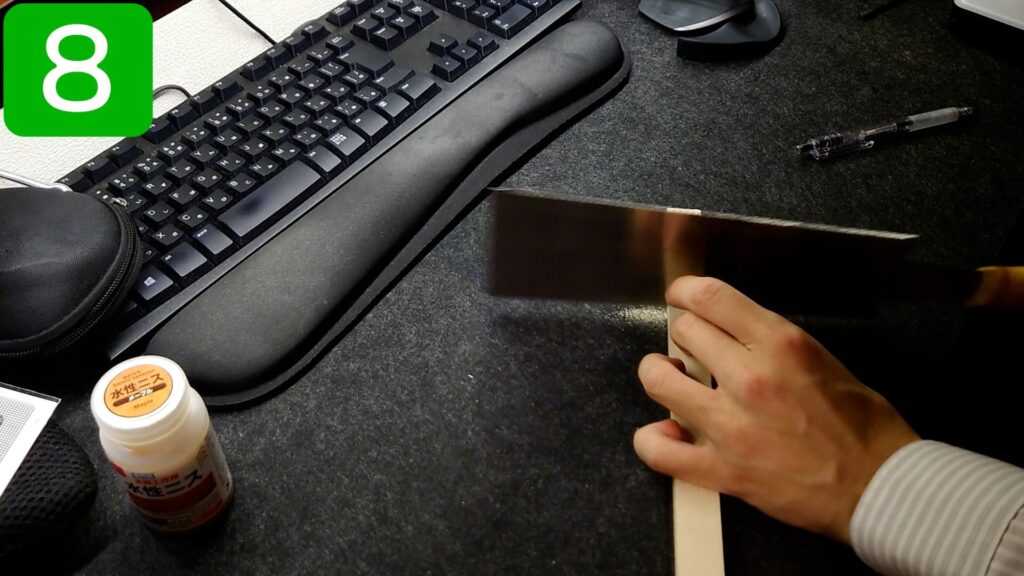

切り出したこちらの木材を、縦半分に切っていきます。

これが極めて大変。怪我だけはしないようにお気を付けください。

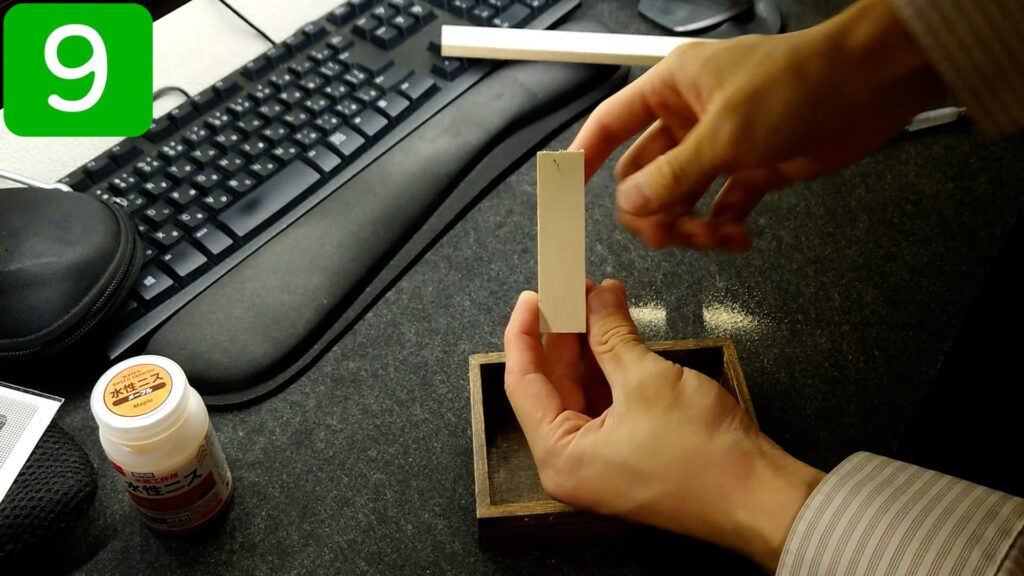

こんな具合で、土台部分が完成しました。

これらも本体同様、ステインでウォルナット材色に染色していきます。

土台部分は特段取り外しができる必要はないので、ボンドで本体に接着してしまいます。

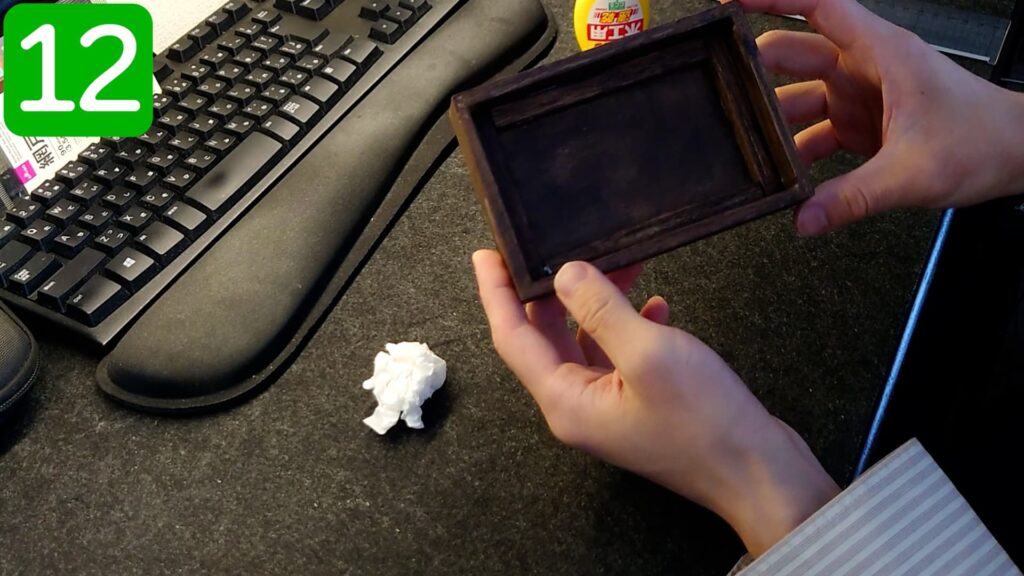

怪しいティッシュが目立っていますが、ご覧のように、土台の接着が完了しました。

次に、実際にサシを入れる部分の木枠を作成していきます。

PROXのよく見る餌箱のように、赤白と分けて入れられるようにしたいため、角棒を長手方向の半分の長さを2つ、短手方向の長さ2つ切り出し、さらに縦半分に切っていきます。

合計8本の短い木材ができました。

こんな風になるように木材が出来上がればOKです。

画像だと伝わりにくいので、ぜひYoutubeもご覧ください。

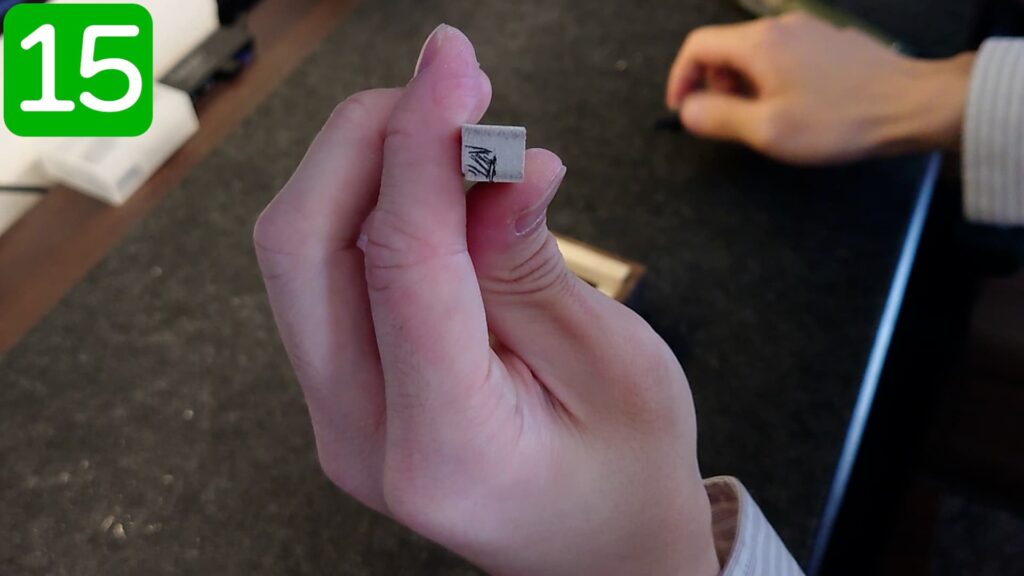

次に、切り出した短い木材を、L字型に削っていきます。

これはサシの脱走防止に役立つ機構(のつもり)です。

せっかく作るなら機能的にしたいですよね。

基本的には彫刻刀で削ればよいと思いますが、米リーマンは横着してリューターで削っています。

速い。とにかく速い。

こちらの商品のリンクも後ほどご紹介しておきます。

L字に削った木材は、ご覧のように、餌受け部分に使用するってわけです。

これでサシの脱走を防いで見せます。

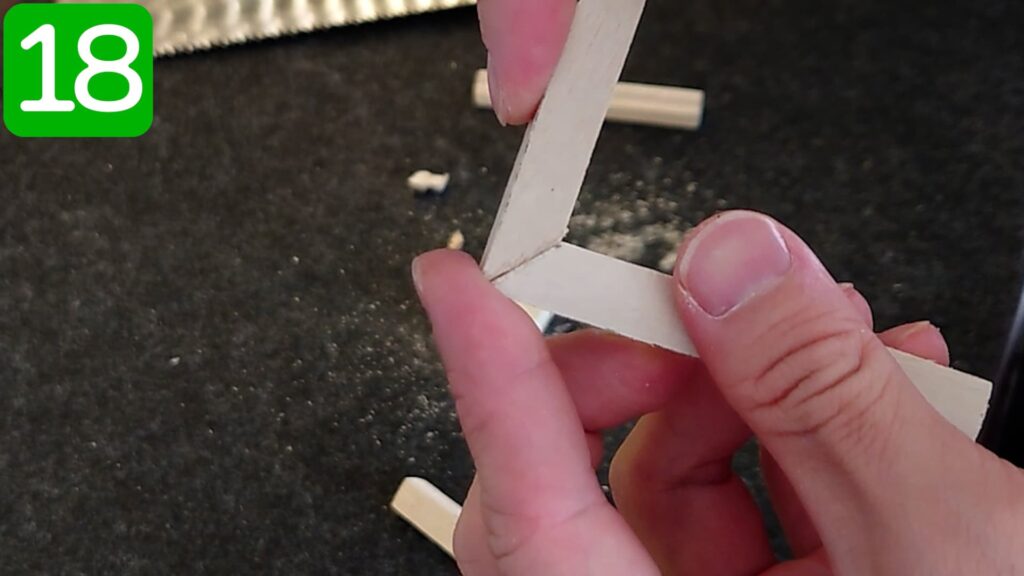

L字に削った木材を、このよう端を斜めにカットすることで四角くなるようにしていきます。

これがのこぎりだと大変危険なので、要注意です。

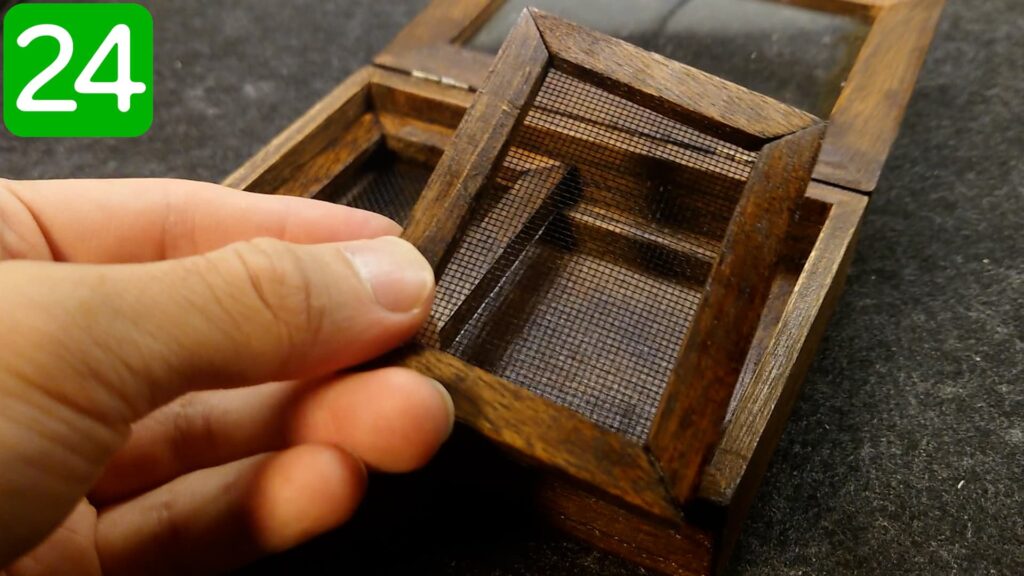

こんな具合ですべての木材を斜めにカットし、枠が出来上がりました。

この枠も、染色しておきます。

見せたい部分が明るく映ってないのは、米リーマンのご愛嬌でございます。

※すみません。

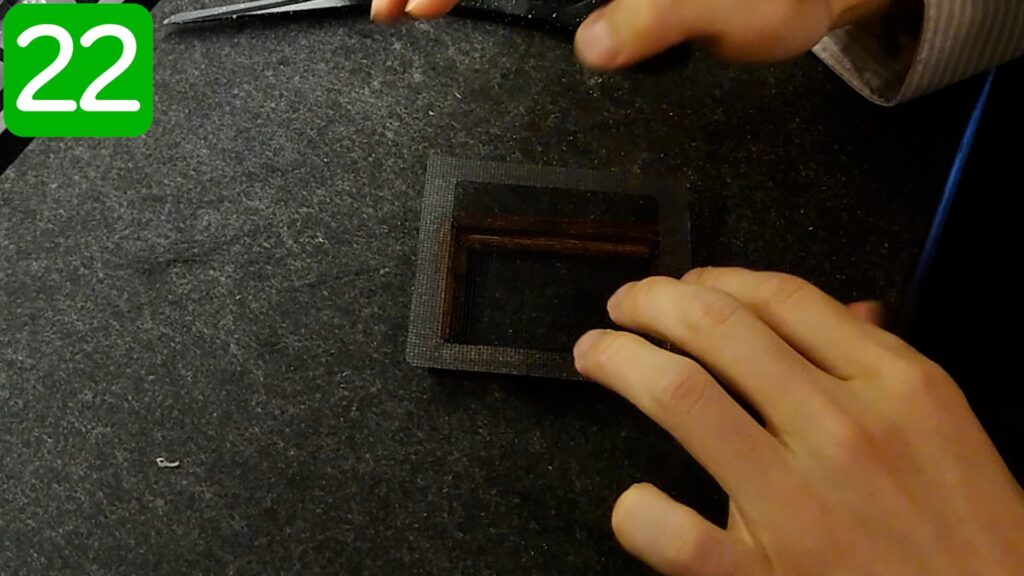

染色が済んだら、ボンドで四角く接着しておきます。

このパーツは頻繁に触る部分になるので、壊れないようしっかり接着しておきましょう。

ボンドを乾かしている隙に、その他パーツにニスを塗っておきます。

いかんせん、水だらけの場所で使用する道具なので、木のままってわけにもいきません。

刷毛で全体へ薄く塗って乾かしておきます。

手順20で接着した木枠の底側に、網戸補修シールを貼り付けます。

まわりがシールになっていますが、サイズが合わないので、木枠部分はボンドで補強することにします。

木枠からはみ出た網戸部分をカッターで切り取ります。

2つとも網戸を貼り終えたら、金具を付けなおして、箱をもとに戻します。

これにて完成でございます。

結構、手間がかかるのでお勧めできるかといわれると…

とはいえ、自分の道具は自分で作る、愛着が湧くのでぜひ皆様も。

それでは皆様明日も気を付けて、行ってらっしゃい。

コメント